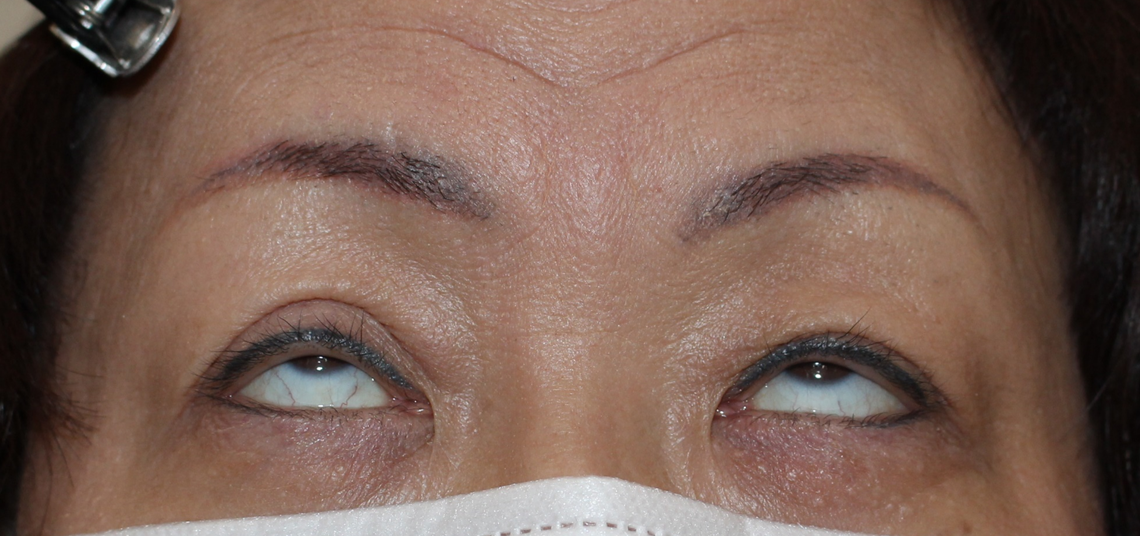

眼瞼下垂修正~幅狭ナチュラル修正~

形成外科認定専門医・博士の中村優です。こんにちは。

今回は眼瞼下垂修正の解説です。

症例写真を交えながら進めていきますね。

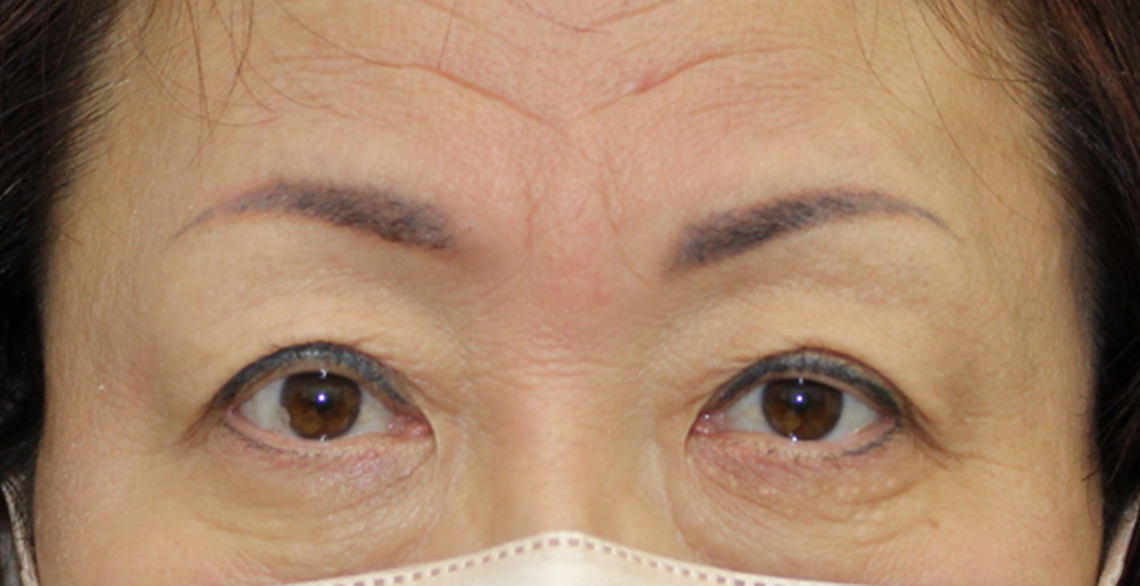

さて、まずは初診時の状態です。

これまでに眼瞼下垂手術をするも右の開きが良くなってこず、

右はその後3回の修正をするも二重幅が広がっていくだけで

✓眼瞼下垂症状(瞼が重い、頭痛、肩こり)

✓左右差(開き、二重幅)

が残るために手術を希望されました。

一見、開きそんなに悪くなさそうに見えますよね?

こういうのは上を向いてもらうと一目瞭然です。

黒目が全然見えていない。

この状態では上の方の視野は殆ど出ていないのです。

ということで手術をしました。

左右差の原因は二重切開の高さにありました。

右←は10mm、左→は7mm。

また度重なる手術で瞼の皮膚の量も左右で異なっていました。

ですので左右ともに7mmの切開線で二重を作り直し、

かつ左の皮膚は少し多めに切除する。

ココで大きな問題となるのが

右は10mmの高さに以前の手術の二重線があることです。

基本的には二重は広い側が強いので、狭くする二重修正はできません。

ですので、それを解決する特殊な工夫が必要です!

10mmの高さの傷の皮下、眼輪筋下と3枚おろしに剥離して、

瘢痕、引き連れを解除して二重として再び現れないよう葬り去ってやるのです。

そして開いてこない瞼に対しては丁寧な眼瞼挙筋の剥離が重要です。

下横走靭帯を代表とする『開瞼抵抗組織』が瞼にはあり、古~い手術をする先生はその処理が充分でないことがあります。

ということで、丁寧に剥離を行ったところ無理な前転をすることなくしっかり瞼は開くようになりました。

さて術後はと言うと。

開きが良くなり、左右差がほぼなくなりました。

そして、

上方視大きく改善しました!

無事沼を脱出し、患者さんは満足。

長く続いた眼瞼下垂治療に終止符を打つことが出来ました。

最後にまとめ比較画像も載せておきます。

主訴:目の開きづらさ

診断名:眼瞼下垂

患者:60代・女性

治療内容:挙筋前転

リスク・副作用:腫れ、内出血、左右差、感染、イメージ違い

元に戻せない、修正困難、傷目立つなどのリスクあり

手術費用:保険適応3割負担で43200円(1割負担であれば、14400円)。

その他術前検査、術後の診察代、薬剤の費用が別途あり。

※機能障害がない場合、整容改善が主目的の場合は自費治療になります。

今後手術を検討されている方の何かの参考になれば幸いです。

それでは今回はここまで。

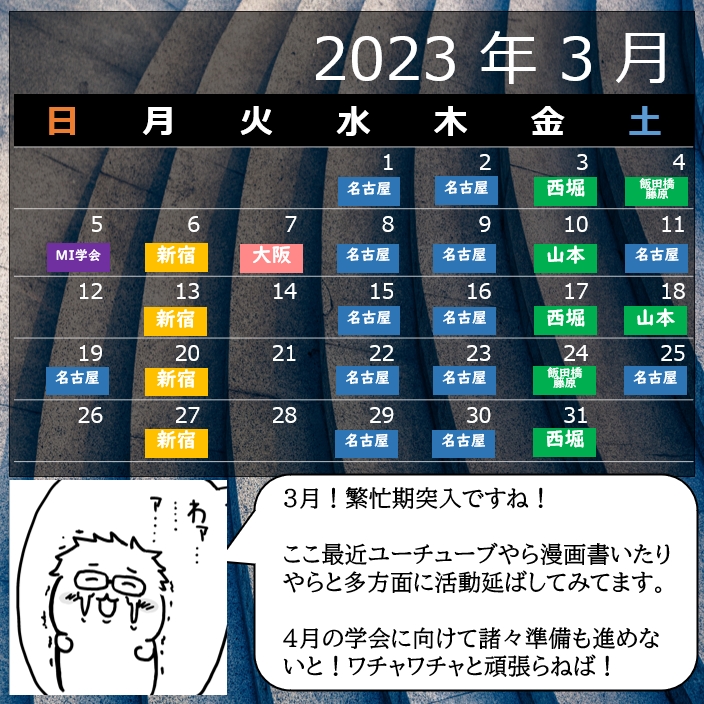

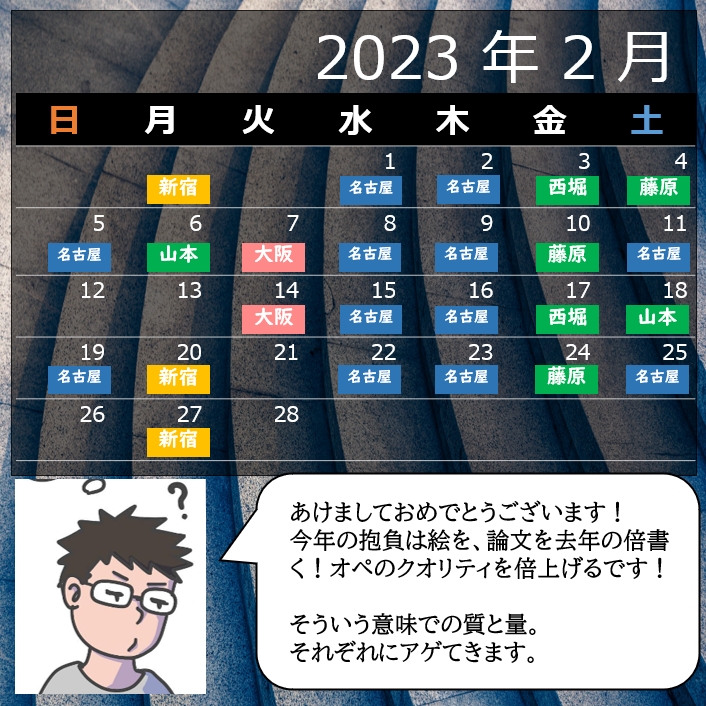

2023/02/17 中村優

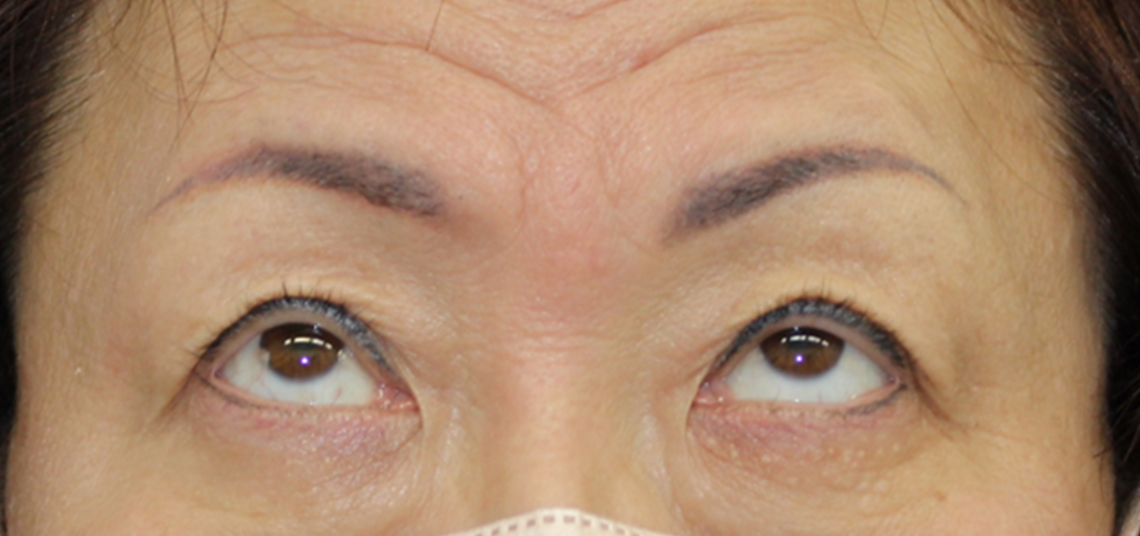

症例写真:頬顎下脂肪吸引

形成外科認定専門医・博士の中村優です。こんにちは。

今回は頬顎下脂肪吸引の術後経過をお出しします。

まずは動画での手術イメージを。

顔の脂肪吸引は術前(麻酔注入後でぷくぷく)と吸引直後、みたいなズル映え比較動画の温床です。そんなものぷくぷくに麻酔打ってあるところから吸引すれば必ず良く見えますからね。

— 絵を描く形成&美容外科医👨🎨中村まさる (@MI_PRAS_Masaru) 2022年11月6日

この動画は術前(麻酔注入前)と吸引直後の比較です。

そして、実際の経過比較は…ブログの方に載せてあります。 pic.twitter.com/czHnvRTWGw

脂肪吸引はどこでも言えることですが、吸えば吸うほど効果が出る…と言うものではありません。骨格に合わせて、今回の場合は顎下はしっかり吸いますが、頬部分はガッツリ吸ってしまうとコケてしまうのでそこら辺はしっかり患者さんに合わせて調整していきます。

吸引するのは頬から顎にかけてのライン。そして顎裏の部分。

術前に見られる二重あごの部分がシュッとしたことがわかると思います。

術後1ヶ月の時点で顎先にヒアルロン酸を1CC入れています。

そうすることで顎がシュッとして輪郭のシャープさに磨きがかかります。

ということで最後に最初と完成(術後半年)との比較です。

顎下部分のシャープなくびれ感!いいですね〜

顎下のお肉のハンモックがなくなりました🥰

そしてボリュームダウンだけではなく、最後に仕上げの顎ヒアルをすることで全体にメリハリのある輪郭とすることができました。

Eラインも美しくなりました。

ということで、モニターご協力ありがとうございました!

治療内容:頬・顎下脂肪吸引、ヒアルロン酸注入

価格:モニターで約450000円(静脈麻酔代込)

注意事項:腫れ、内出血、左右差、感染、イメージ違い、脂肪塞栓、貧血、皮膚凸凹、蜂窩織炎などのリスクあり

今後手術を検討されている方の何かの参考になれば幸いです。

それでは今回はここまで。

2022/11/06 中村優

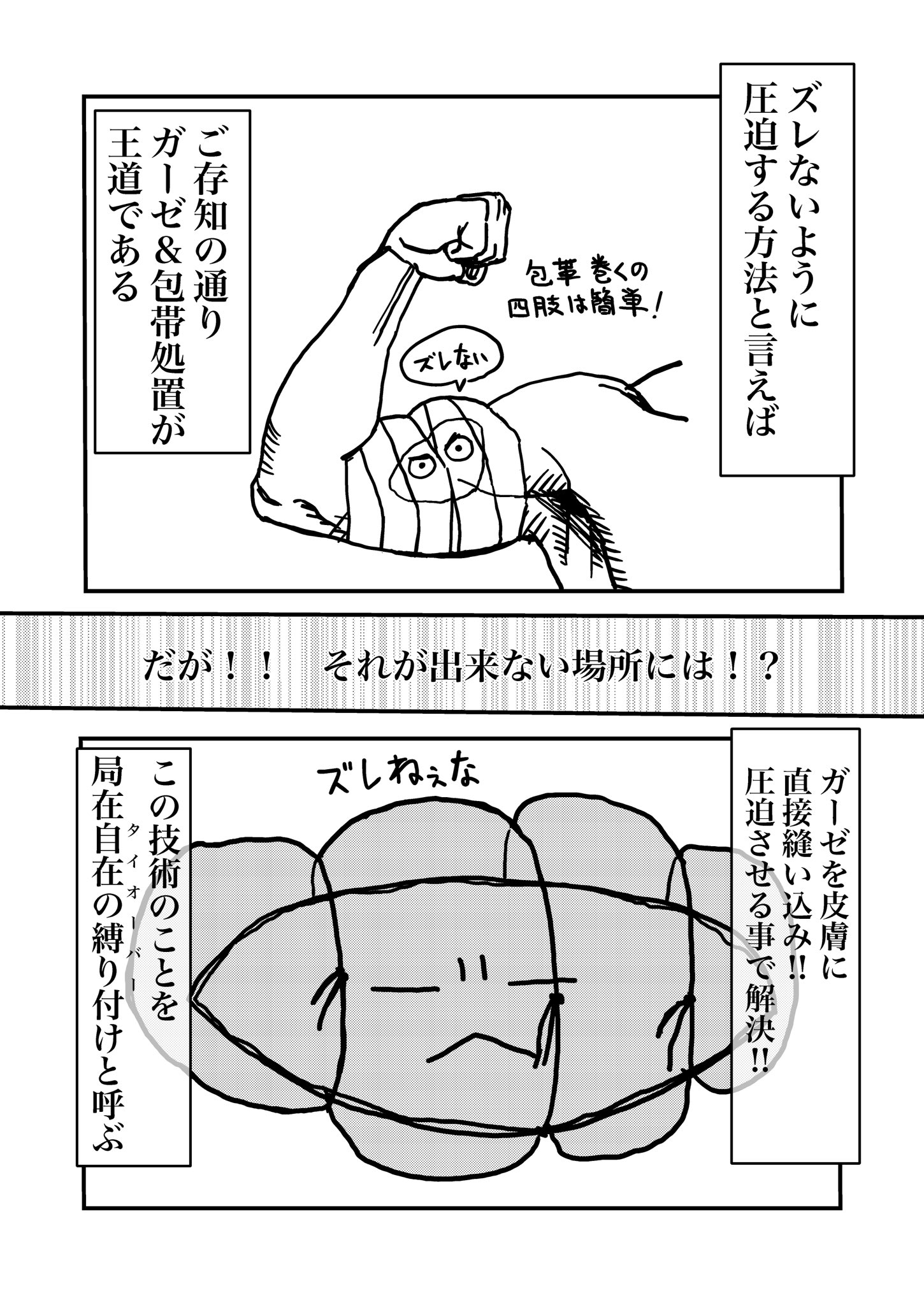

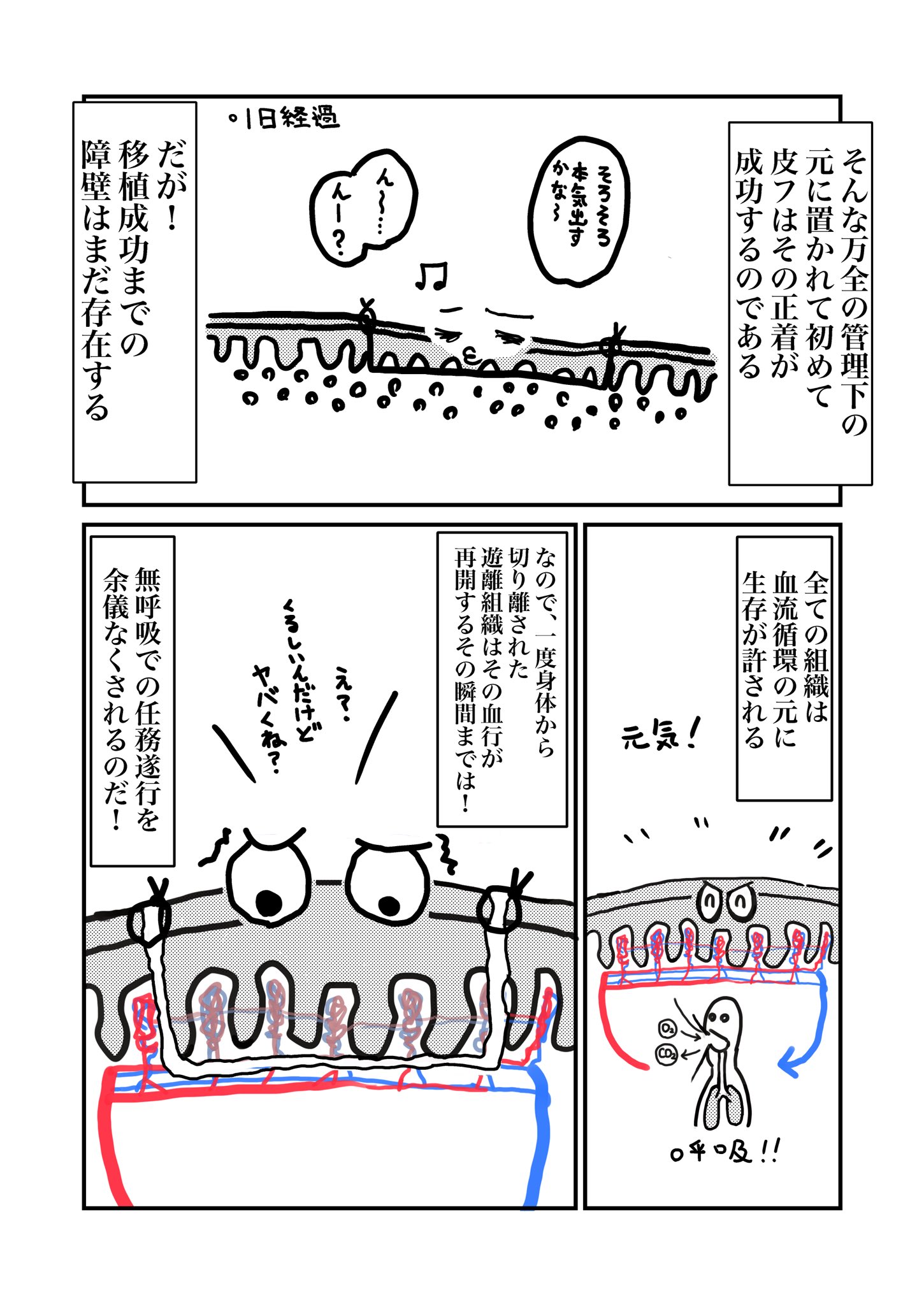

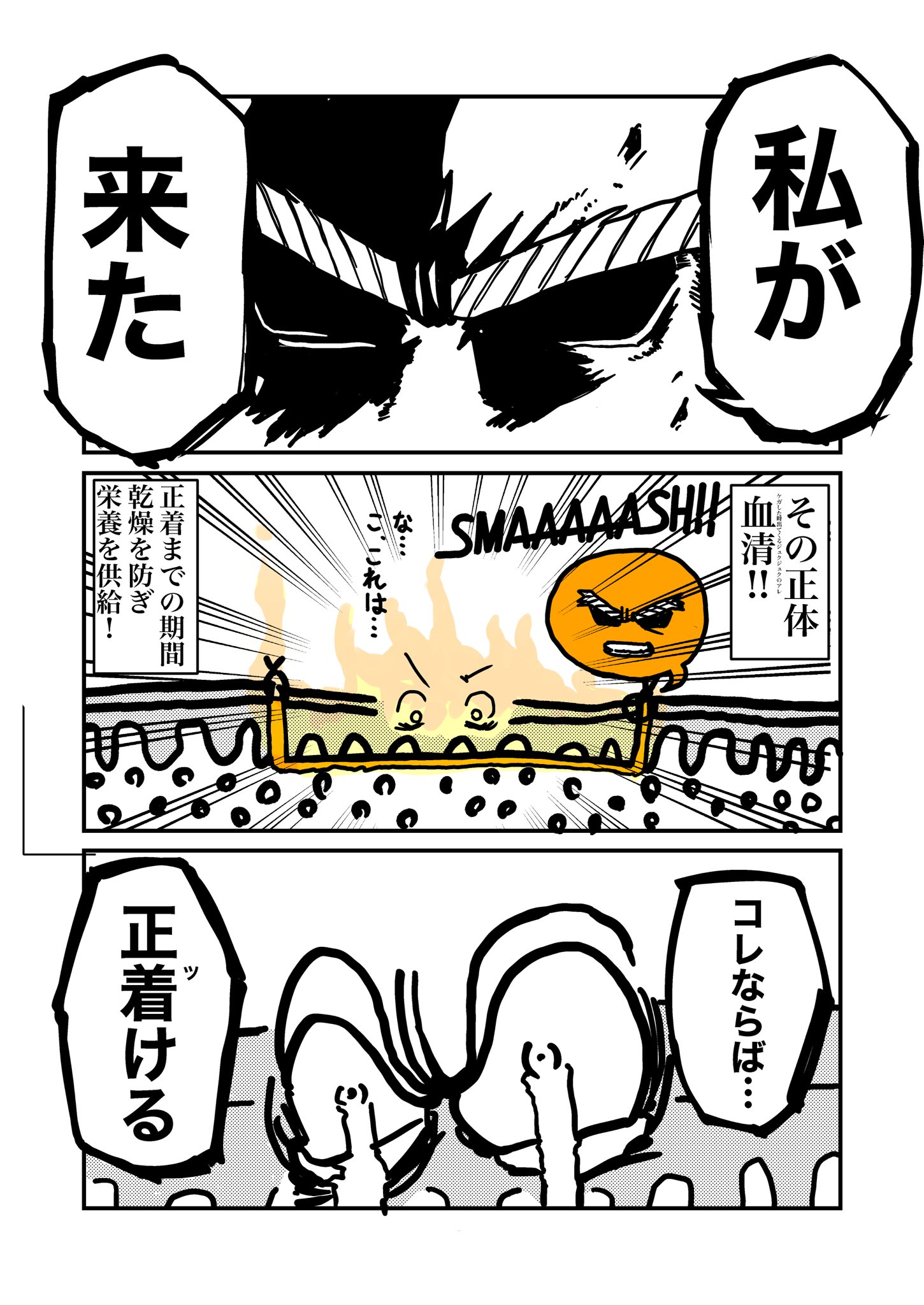

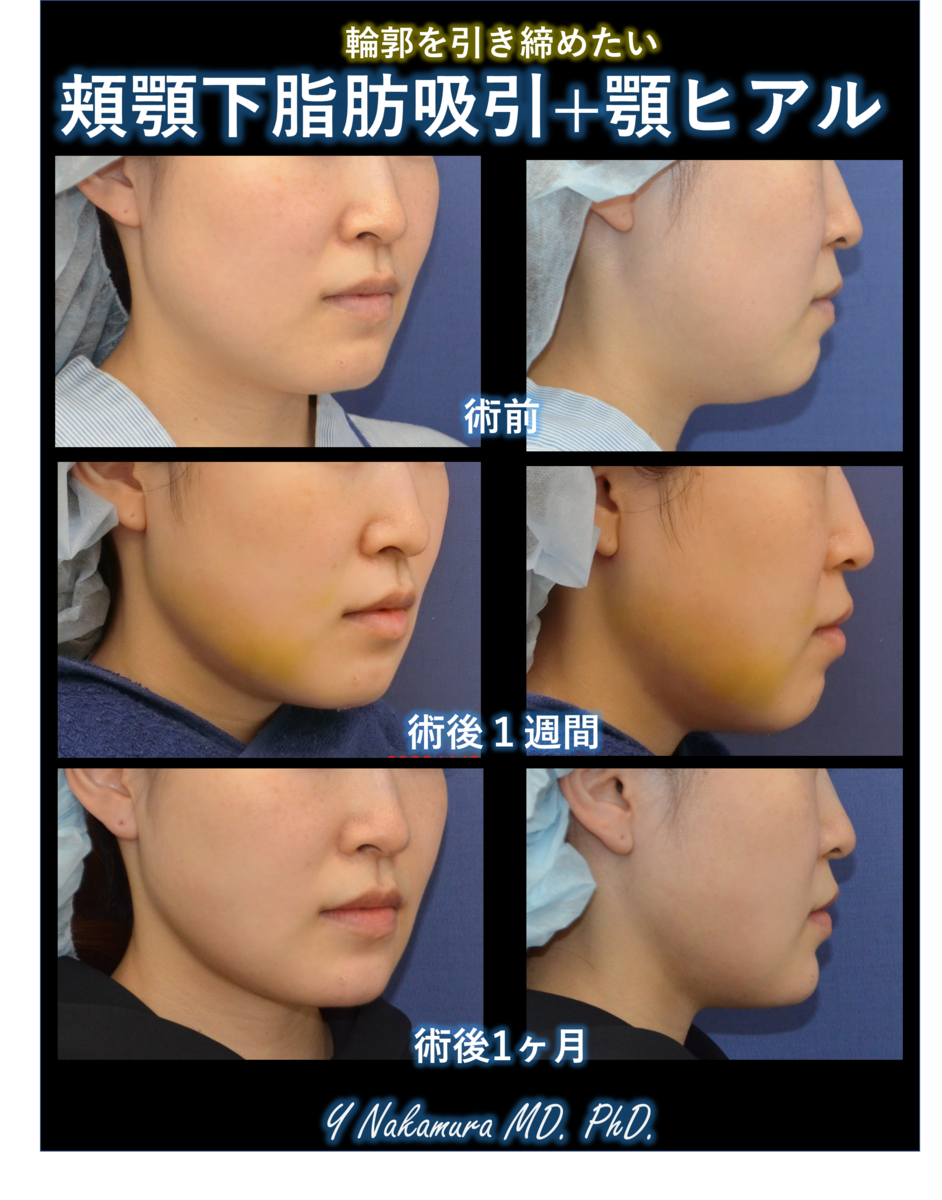

ザッツ形成外科!! 再現しろ!薄っぺらな皮フ!

形成外科認定専門医・博士の中村優です。こんにちは。

マイナー外科である形成外科の治療疾患を紹介しようシリーズ第10弾!

今回はヤケド(熱傷)の治療編、植皮です。

と、生着するまで無呼吸で活動を続けるスキングラフトくんの物語でした。

数分無酸素だと不可逆的なダメージが入る脳と比較すると、これとんでもない事が起きてますよね。酸素の必要量を減らせるため皮膚移植はペラペラに薄いほど生着率は良くなります。けれど、もちろん質感は悪くなる。

じゃあ、分厚い組織移植をするためにはどうすれば良いか…?

血流が乗った状態で組織移植をすればいいんだ…!→局所皮弁

血流を再開させて組織移植をすれば良いんだ…!→遊離皮弁(ザッツvol.5参照)

と考えるわけです。欠損に応じた過不足のない治療方針を立てるのが形成外科診療の醍醐味です。

それでは今回はここまで。

2022/11/02 中村優

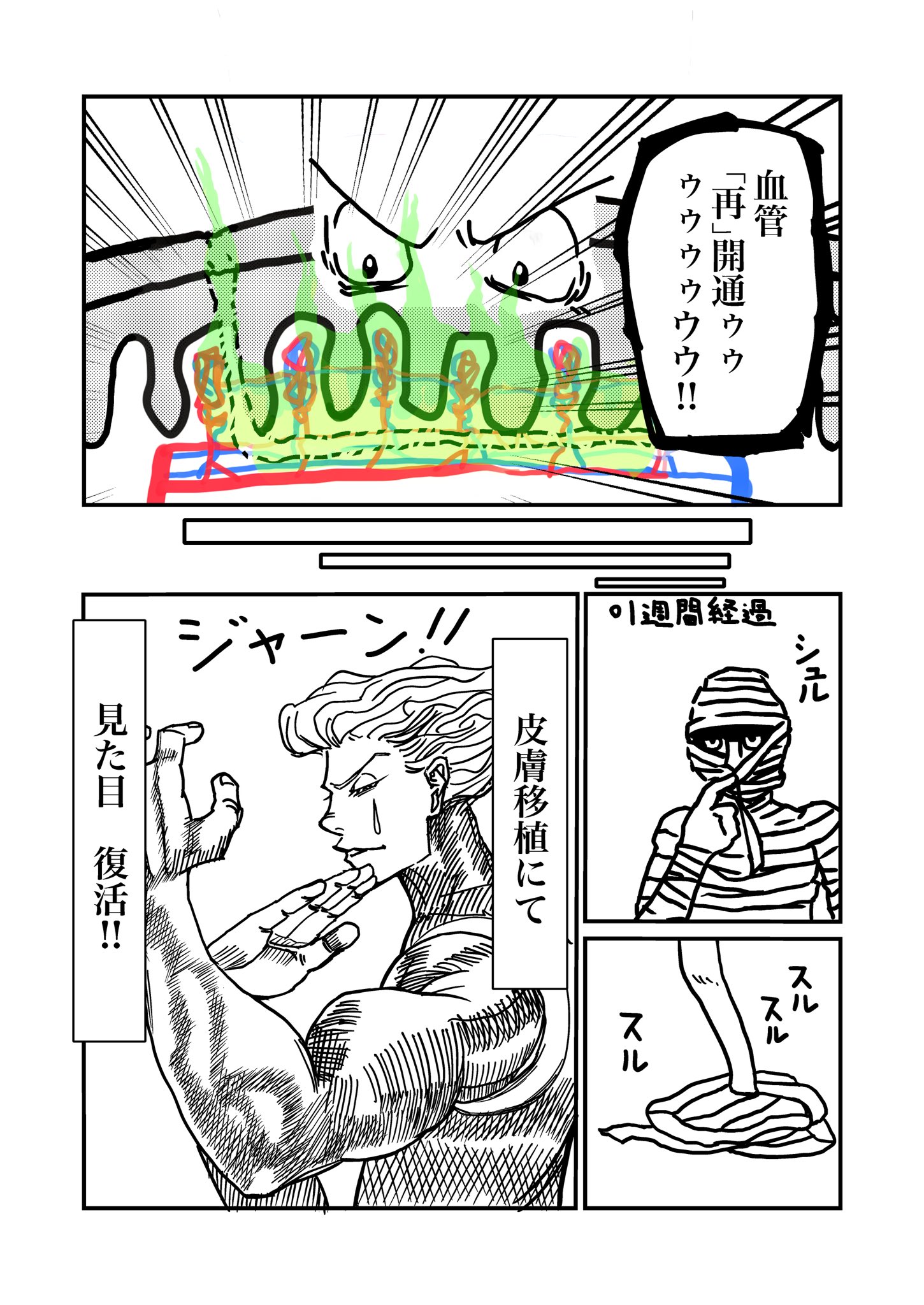

ザッツ形成外科!! 接触時間×温度=破壊力!! ~火傷の初期対応~

形成外科認定専門医・博士の中村優です。こんにちは。

マイナー外科である形成外科の治療疾患を紹介しようシリーズ第9弾!

今回はヤケド(熱傷)です。

実は病院での治療そのものより、深手にさせない初期対応が何より大事。

深い火傷になれば服がビタビタ…程度の不快感では済まされない大怪我になりえます。まずは傷を軽くすることからのザッツ形成外科!

接触時間が結構大事なのです。

服を脱がせるモタモタでどんどん傷は深くなる。

数十度に何分接する方が、数百度に0.1秒接するより重症です。ほら、ライターの炎部分に一瞬指突っ込んでも火傷しませんよね?その理論です。

さて、初期対応の諸注意。

✓水道水で受傷後30分を超えない程度冷やす

✓熱傷が広範な場合、体温低下しないようにとどめる

✓氷や氷水では凍傷になり逆に組織損傷させる可能性もあり要注意

✓受傷部位は、腫れてくるので指輪・時計などは早めに外しておく

病院受診の目安として

・掌一個分以上の面積

・顔面、手、足、陰部の熱傷

・炎や爆発など気道熱傷の懸念

・雷撃傷

・科学熱傷(酸、アルカリなど)

・軟部組織の損傷があるもの(骨折など)

上記のものは自分で様子見ない方がいいです。

一度は病院でみてもらったほうが良いでしょう。

お次は救急科と被りの多い初期対応編に引き続き、今後皮膚科とかぶさりの多い治療編(vol.10)、形成の真骨頂•後遺症治療編(vol.11)と三部作な感じでお送りしていく予定です。乞うご期待です🫡✨

それでは今回はここまで。

2022/11/02 中村優

『瞼手術のダウンタイムはおおよそ2週間』の意味

形成外科認定専門医・博士の中村優です。こんにちは。

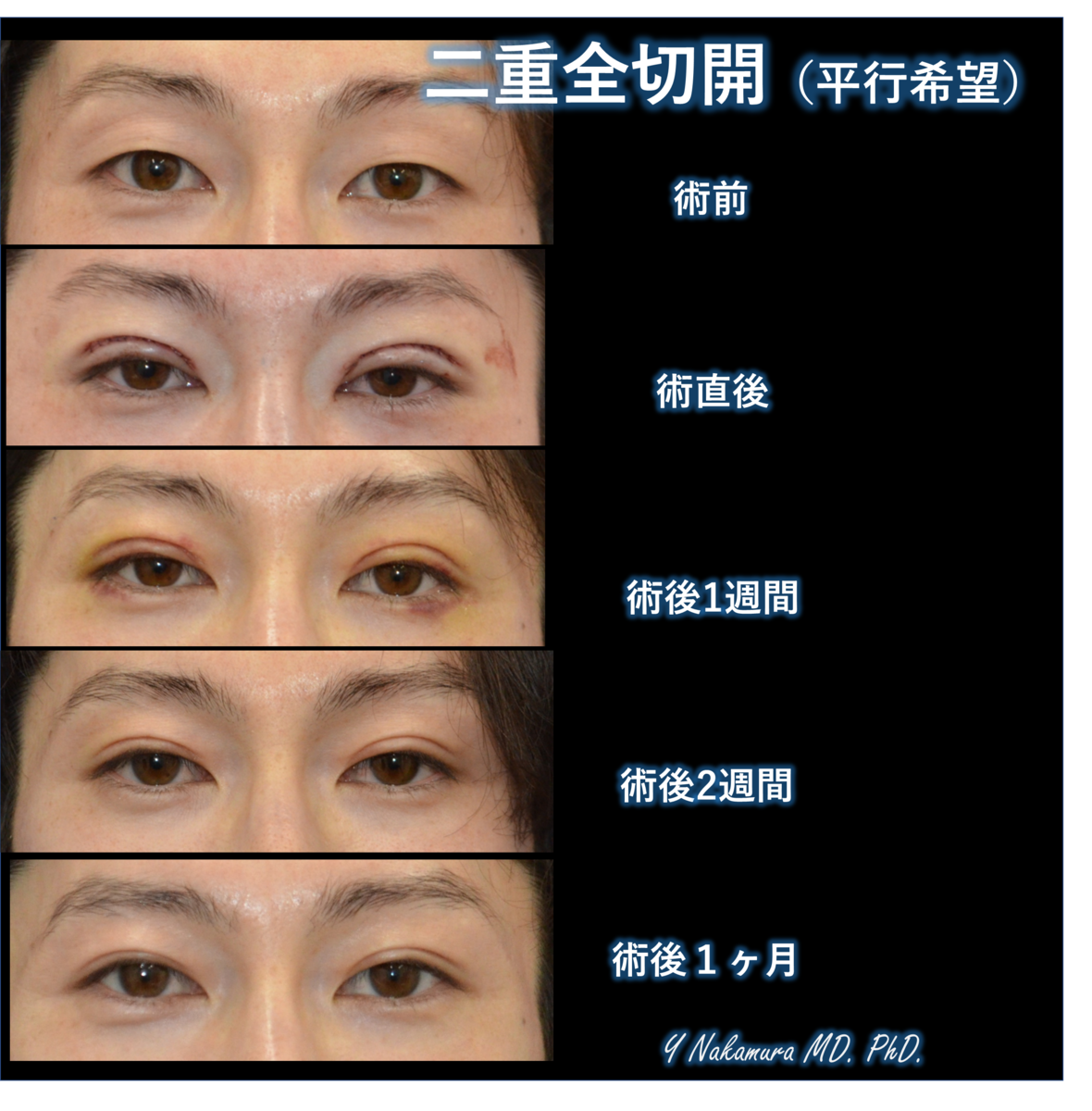

今回は二重切開をした方のダウンタイムについてです。

良くも悪くも平均的(だと中村が思っている)ものを提示します。

とりあえず経過まとめ画像から、どうぞ!

はい。ということで大体の流れがこれでわかると思います。

一つずつ解説していきましょうかね。

解説をするにあたり、まず知ってほしいことは腫れにかかわる要素についてです。

1.二重の幅(幅広二重ほど腫れる)

2.侵襲の強さ(手術時間など)

3.内部処理

4.患者の個人差

あたりが大きくかかわる要素です。

なので、先ほどの方のそれぞれの情報を振り返ると

1.二重の幅 結構幅広→腫れは強め

2.侵襲の強さ 手術時間1時間ほど→平均やや早めくらい?腫れ少な目要素

3.内部処理 中縫いなし、反転隔膜弁を皮膚に縫い込む→腫れ少ない

4.患者の個人差 平均的

ということで腫れやすさ腫れにくさの要因の+-が重なり合い、ちょうど想定通りの経過をたどった典型的of典型的な症例だとわかります。

さて個別に解説します。

術直後。

既に腫れは始まってますがここからはいろいろな情報が読み取れます。

まずは平行か、末広か。ラインの走り方は基本的に腫れが引いても変わりません。

今回はラインがぴったり蒙古ひだに乗ったMIXぽい平行。

一番判定しづらいタイプです。が、しっかり蒙古ひだの下に吸い込まれていなさそうので大丈夫そうではあります。

次に眼の開きと二重幅。

この時点でずれてなければ、その後ズレることはまれです。

なので僕は最終チェックがわりとしつこめです。

概ね左右均等な腫れと目の開きですね。GOODです。

術中強い出血や腫れが出てしまった場合は直後に左右差が出ることもあります。けれどそれは腫れが落ち着くと馴染んでいきます。術直後の状態で気になることがあれば執刀医に尋ねてみるのが良いでしょう。

さて、お次。1週間後。

抜糸した直後ですね。お、ラインは無事平行方向に流れてくれそうです。

腫れはある程度おちついてますが、うーんやはり内出血。黄色紫色が出てます。

からの2週間。

お!内出血が落ち着きました!

この画像1枚だけを見たら手術したかどうかってわからなくないですか??

『内出血が落ち着く』これが結構大事なポイントだと僕は考えていて、これをもっておおよそ『瞼の手術のダウンタイムは2週間くらい』と説明してます。

もちろんまだ腫れてるので今後腫れが引いていきます。

完成まで乞うご期待!の状態ですね。

術後いつから働けますか?はよく聞かれる内容です。

正直翌日からだってごらんのとおり、働くこと自体は可能なのです。

あとはどれだけの腫れた状態を患者さん自身が許容できるかだと思います。

せめて抜糸はしてからにしたいか?

腫れが落ち着いてからにしたいか?

手術をしたことがばれたくないか?

価値観によりその答えは変わってきてしまいます。

なのでさしあたりの中村的一つの模範解答

『内出血がおおよそ落ち着く2週間』として今回ご紹介した訳です。

手術内容によって腫れの度合いなどは結構大きく変わってくるので、執刀医の先生といつごろから仕事が再開できるか、話し合ってみるのも良いでしょうね。

ダウンタイムは手術には必ずついて回ります。腫れない二重切開などの甘言に釣られぬよう、現実と上手に付き合っていきましょう。

それでは今回はここまで。

2022/07/07 中村優